Transformation im Gebäudesektor: Ansätze für eine gesellschaftlich tragfähige Umsetzung

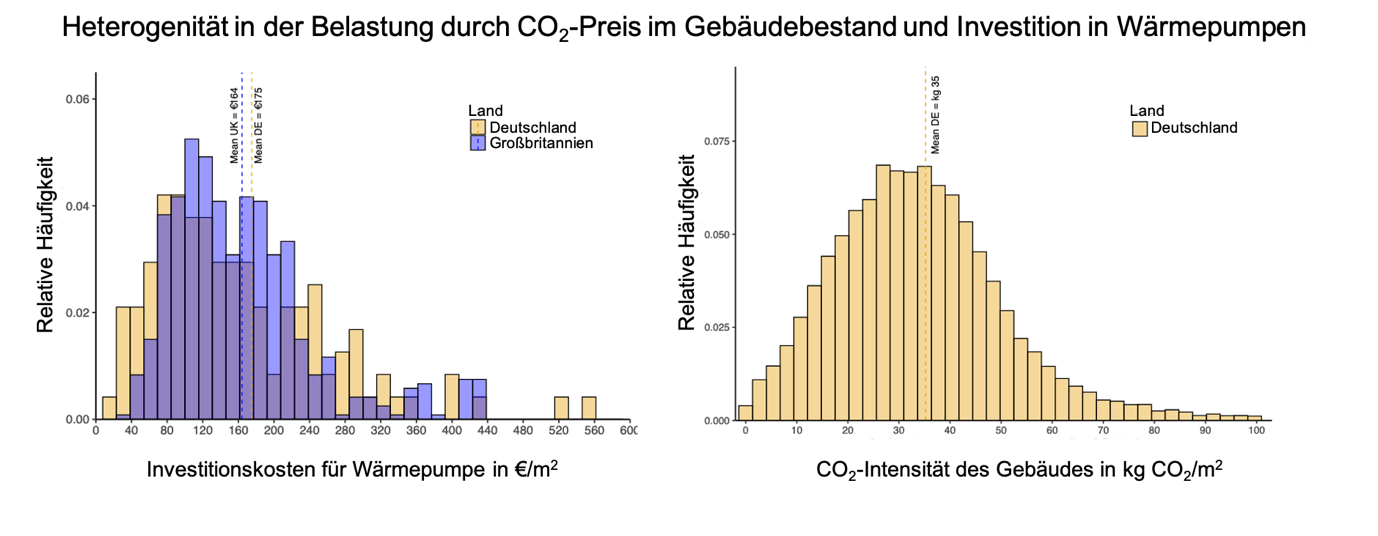

Damit Deutschland sein Ziel der Klimaneutralität bis 2045 erreicht, muss auch der Gebäudesektor – insbesondere private Wohngebäude – in den kommenden Jahren zügig dekarbonisiert werden. Der deutsche Gebäudebestand ist jedoch sehr heterogen in Bezug auf zahlreiche Gebäudeeigenschaften wie Alter, Bauform, Sanierungszustand und verbaute Heiztechnologien.

Der Umstieg auf klimaneutrale Heiztechnologien geht demnach mit enorm unterschiedlichen Belastungen für private Haushalte einher. Eine zielgenaue Kompensation wird dadurch erschwert, dass kein klarer Zusammenhang zwischen einfach zu beobachtenden Merkmalen wie dem Haushaltseinkommen und den kostentreibenden Faktoren der heterogenen Gebäudestruktur besteht.

Ein aktuelles Arbeitspapier zeigt, dass eine Dekarbonisierung des Gebäudebestands ohne zusätzliche Belastung für Haushalte möglich ist. Tatsächlich kann sogar ein gesellschaftlicher Zugewinn erzielt werden. Um dies zu ermöglichen, ist eine geschickte Kombination verschiedener klima- und fiskalpolitischer Instrumente nötig. Diese besteht aus:

- CO2-Bepreisung mit vollständiger, gebäudespezifischer Rückerstattung

- Pauschale Förderung von Investitionen in Energieeffizienz und klimaneutrale Heiztechnologien sowie deren Betrieb

- Temporäre Neuverschuldung und zukünftige Refinanzierung über Anpassungen im (Einkommen-)Steuersystem

Gründe für einen gesellschaftlichen Zugewinn

Um zu erkennen, dass eine Klimapolitik, von der alle profitieren, möglich ist, müssen zwei zentrale Aspekte berücksichtigt werden.

Erstens würden selbst ohne Klimapolitik alle Gebäude irgendwann auf erneuerbare Technologien wie beispielsweise Wärmepumpen oder Fernwärme umgerüstet werden, wenn sich die Betriebskosten für fossile und klimaneutrale Heizungen gegenläufig entwickeln. Spätestens wenn fossile Ressourcen knapp werden und folglich deutlich im Preis steigen, wäre ein Wechsel auch aus individueller Sicht sinnvoll.

Klimapolitische Eingriffe führen dazu, dass dieser Wechsel lediglich früher vollzogen wird – in Einzelfällen weitaus früher. Die zusätzlichen Kosten der Klimapolitik sind also nur jene, die durch das Vorziehen des Wechsels im Vergleich zu einer Welt ohne Klimapolitik entstehen. Daher müssen auch nur diese Kosten kompensiert werden.

Zweitens verursacht erfolgreiche Klimapolitik nicht nur Kosten durch vorgezogene Investitionen in Wärmepumpen und Energieeffizienz, sondern sie erzeugt auch gesellschaftliche Gewinne in Form vermiedener Klimaschäden: Je nach Schätzung ist bis 2050 mit mittleren dreistelligen Milliardenbeträgen für die deutsche Volkswirtschaft zu rechnen.

Abhängig von der Verteilung dieser Schäden in der Gesellschaft profitieren verschiedene Bevölkerungsgruppen unterschiedlich stark von der Klimapolitik. Wenn beispielsweise insbesondere hohe Schäden für reiche Haushalte vermieden werden, könnte zur Finanzierung der Klimapolitik der Spitzensteuersatz erhöht werden, ohne dass diese Haushalte schlechter dastehen als bei Verzicht auf Klimapolitik. Gleichzeitig werden Haushalte, die weniger stark profitieren, nicht dazu gezwungen, mehr für Klimaschutz zu bezahlen, als dieser für sie wert ist.

CO2-Preis mit Rückerstattung als zentrales Instrument

Als zentralen Anreiz, Investitionen in klimaneutrale Heizungen vorzuziehen, sieht die Studie den CO2-Preis auf fossile Energieträger im Rahmen des nationalen Brennstoffemissionshandels (und zukünftig des EU-ETS II) vor. Um die deutschen und europäischen Emissionsziele einzuhalten, müsste dieser bereits dieses Jahr bei 210 Euro pro Tonne CO2 liegen und bis 2035 auf 340 Euro steigen.

Aktuell beträgt der Preis 55 Euro. Ein CO2-Preis in dieser Höhe bedeutet bis zum Heizungswechsel jedoch auch eine enorme finanzielle Belastung für private Haushalte.

Deshalb sollten die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung im Gebäudesektor vollständig an die Haushalte zurückgezahlt werden. Die Studie sieht dafür ein sogenanntes Gebäudeklimageld vor. Wie bisherige Vorschläge für ein Klimageld würde es pauschal ausgezahlt und ist so vom Verhalten des einzelnen Haushalts unabhängig. Die Anreizwirkung zum Wechsel durch den CO2-Preis wird somit nicht eingeschränkt.

Im Unterschied zum „einfachen“ Klimageld soll die Auszahlung jedoch gestaffelt und abhängig vom Gebäudetyp erfolgen. Dazu werden Gebäude mit ähnlichen Eigenschaften, für die es demnach sinnvoll ist, die Heizung zu ähnlichen Zeitpunkten zu wechseln, in Gruppen sortiert. Die Ausschüttung erfolgt ausschließlich innerhalb der Gruppe. Sind innerhalb einer Gruppe alle Haushalte auf klimaneutrale Heizungen umgestiegen, fällt für diese Gruppe keine Belastung mehr durch den CO2-Preis, aber auch keine Rückerstattung mehr an. So kann das Gebäudeklimageld die starken Unterschiede in der Belastung durch den CO2-Preis zielgenau ausgleichen.

Begleitende Förderprogramme notwendig

Das Gebäudeklimageld deckt jedoch nur die klimapolitisch bedingten Mehrkosten bis zum Heizungswechsel ab. Auch bei den nötigen Investitionen für den Umstieg auf klimaneutrale Technologien treten erhebliche Unterschiede in den Kosten auf, abhängig davon, wie leicht ein Gebäude umgerüstet werden kann und welche zusätzlichen Investitionen in Energieeffizienz nötig sind. Zudem kann der Betrieb einer Wärmepumpe für einzelne Haushalte teurer ausfallen als das Heizen mit fossilen Brennstoffen.

Diese zusätzlichen Mehrkosten müssen ebenfalls für alle Haushalte ausgeglichen werden, wenn eine Klimapolitik ohne Verlierer:innen umgesetzt werden soll. Die Studie zeigt, dass dies durch eine pauschale Förderung aller Investitionen in Energieeffizienz und Heizung sowie Betriebskosten (beispielsweise für Wärmepumpenstrom und Fernwärme) erreicht werden kann.

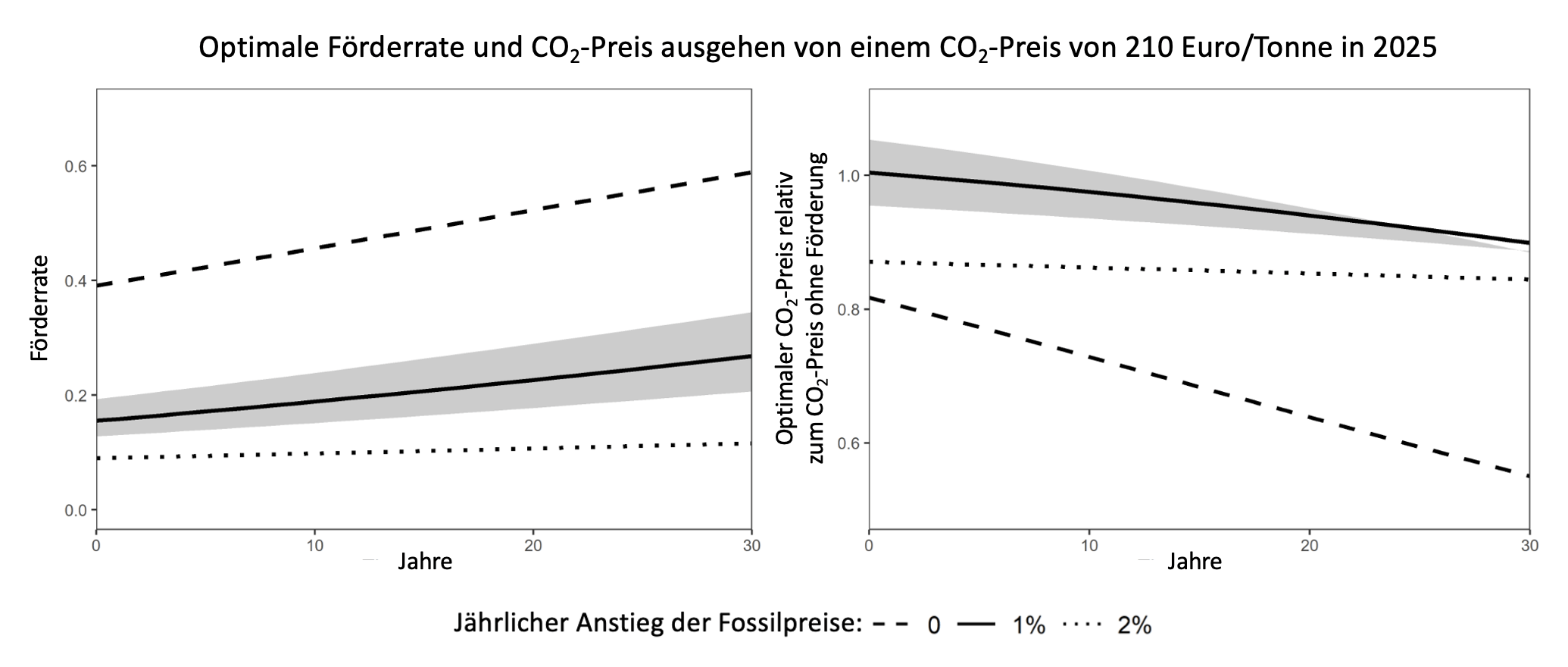

Bei CO2-Preisen in oben beschriebener Höhe wäre dafür eine Förderung in Höhe von 16 Prozent nötig. Diese Förderung müsste im Zeitverlauf mit dem CO2-Preis steigen und dauerhaft aufrechterhalten werden. Eine unbürokratische Umsetzung wäre über eine entsprechende Reduktion der Mehrwertsteuer auf Investitionen und Anpassungen der Stromsteuer möglich. Da die Förderung einen zusätzlichen Anreiz zum früheren Heizungswechsel darstellt, erlaubt diese zusätzlich eine leichte Senkung des notwendigen CO2-Preises.

Finanzierung durch Verschuldung und Steueranpassungen

Über die Kombination von CO2-Preis, Gebäudeklimageld und pauschaler Förderung entstehen für jeden einzelnen Privathaushalt keine direkten Kosten aus der Klimapolitik. Zur Finanzierung der Förderung sind jedoch zusätzliche öffentliche Mittel erforderlich, da die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung bereits vollständig als Gebäudeklimageld zurückgezahlt werden.

Um auch hier für alle Haushalte eine Nettobelastung zu vermeiden, sollten die Kosten anteilig verteilt werden – abhängig davon, wie stark von den vermiedenen Klimaschäden profitiert wird. Dies kann etwa über Anpassungen im Einkommensteuertarif erfolgen. Da viele Vorteile erfolgreicher Klimapolitik erst in der Zukunft anfallen, Förderprogramme aber bereits heute finanziert werden müssen, empfiehlt es sich, einen Teil der Kosten zunächst über Neuverschuldung zu decken. Sobald sich die Vorteile realisieren, werden zusätzliche Steuereinnahmen generiert und die Schulden abbezahlt.

Wird ein Klimaziel festgelegt, dessen Nutzen (in Form vermiedener Schäden) die Kosten der Erreichung (in Form der klimapolitisch bedingten Mehrkosten für vorgezogene Investitionen und Betrieb) übersteigt, können durch diese Kombination verschiedener Maßnahmen alle Haushalte profitieren. Dies erfordert Bekenntnisse der Politik – zu einem hohen und planbaren CO2-Preis, zur langfristigen Finanzierung von Förderprogrammen und zur Bereitschaft, Neuverschuldung als Teil des Instrumentenmixes einzusetzen.

Außerdem betrachtet die Studie ausschließlich klimapolitisch verursachte Kosten. Einkommensbedingte Schwierigkeiten bei der Finanzierung einer neuen Heizung würden auch ohne Klimapolitik auftreten. Diese Belastung muss demnach über separate sozialpolitische Lösungen adressiert werden.

Weitere Beiträge zum Thema auf unserem Blog:

Energetische Gebäudesanierung muss wieder in Schwung gebracht werden von Prof. Dr. Martin Gornig, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

Optimierung der energetischen Gebäudeinfrastruktur: Kosten und CO2 einsparen von Dr.-Ing. Christopher Lange, Fraunhofer IISB

Wärmewende: Von Mehrfamilienhäusern, Wärmepumpen und Extremwetter-Ereignissen von Prof. Dr. Michael Schaub, Hochschule Coburg

Kommentar verfassen