Die CO2-Bepreisung wirkt – und hat Nebenwirkungen

CO2-Preise sind das Herzstück der Klimapolitik in Europa und Deutschland. Eine Verteuerung klimaschädlicher Aktivitäten soll zu Verhaltensänderungen und Investitionen in klimaneutrale Technologien führen und so die Treibhausgasemissionen reduzieren. Kritiker:innen zweifeln jedoch immer wieder an der Wirksamkeit der CO2-Bepreisung als Klimaschutzinstrument.

Über welche Kanäle wirkt der CO2-Preis und hat er die in ihn gesetzten Erwartungen in der Vergangenheit erfüllen können? Diesen Fragen gehen wir in diesem Beitrag nach.

Wirkung eines CO2-Preises in der Theorie

Ziel einer staatlichen CO2-Bepreisung ist nicht die Steigerung der Staatseinnahmen, sondern die Beeinflussung des Verhaltens der Wirtschaftsakteur:innen. Einfach gesprochen ist die Idee dahinter: Je teurer es ist, CO2 zu verursachen, desto weniger werden die Menschen und Unternehmen es tun. Der CO2-Preis hat also eine Lenkungsfunktion, die insbesondere über zwei Hebel wirkt.

Zunächst einmal bedeutet eine Verteuerung von klimaschädlichen Produkten im Normalfall, dass Konsument:innen weniger von ihnen nachfragen. Etwa verhalten sie sich beim Heizen mit Erdgas oder beim Fahren mit dem Verbrenner-Pkw sparsamer.

Für Unternehmen sorgt eine CO2-Bepreisung für höhere Kosten für ihre fossile Produktion. Firmen können diese Kostensteigerungen entweder in Form höherer Preise weitergeben, was wiederum die Nachfrage nach CO2-intensiven Produkten senkt. Die Unternehmen können aber auch durch Produktionsanpassungen reagieren: Sie können die Effizienz ihrer Herstellungsprozesse erhöhen und so für jede produzierte Einheit ihres Produkts weniger CO2 verursachen als zuvor. Das reduziert für die Unternehmen die Ausgaben, die im Kontext der CO2-Bepreisung anfallen.

Jedoch haben Verhaltensveränderungen und die kurzfristige Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz ihre Grenzen. Haushalte wollen ihren Wohnkomfort durch Raumwärme aufrechterhalten und sind auf ein gewisses Maß an Mobilität angewiesen. Und auch die leicht zu hebenden Effizienzpotenziale in Unternehmen sind schnell ausgeschöpft.

Langfristig können dann Investitionsentscheidungen den CO2-Ausstoß von Verbraucher:innen senken: Während Bürger:innen ihre Gebäude sanieren, eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto anschaffen können, können Unternehmen ihre Produktionsprozesse auf klimaneutrale Verfahren umstellen, etwa die wasserstoffbasierte Produktion von Primärstahl. Dieser Wechsel hin zu klimafreundlichen Technologien ist jedoch mit umfangreichen, teuren Investitionen verbunden und nimmt häufig auch Zeit in Anspruch.

Wirkung eines CO2-Preises in der Praxis

Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit dem Effekt der CO2-Bepreisung auf die Emissionen eines Landes beschäftigen – doch der Zusammenhang ist komplex.

Denn auch Veränderungen der Kraftstoffpreise oder Energiesteuern oder andere Klimaschutzmaßnahmen beeinflussen die Beziehung zwischen CO2-Preis und Emissionsvolumen. Nichtsdestotrotz verdeutlicht der Weltklimarat in seinem jüngsten Sachstandsbericht, dass es „robuste Beweise und hohe Übereinstimmung“ dafür gibt, dass die CO2-Bepreisung die Emissionen verringert.

Unter Berücksichtigung politischer und struktureller Faktoren weisen empirische Studien eine signifikante Wirkung der CO2-Preise auf die Emissionsentwicklung aus.

Sara Holzmann und Dr. Thieß Petersen

Eine jüngste umfassende Analyse des MCC geht der Frage nach, welchen Emissionsreduzierungseffekt die Einführung eines CO2-Preises in den ersten Jahren hatte. Für 17 der insgesamt 21 untersuchten Bepreisungssysteme konnten statistisch signifikante Emissionsminderungen infolge der Einführung festgestellt werden. Die Minderungen betrugen durchschnittlich 5 bis 21 Prozent der durch das System abgedeckten Emissionen.

Diese Bandbreite der erzielten Klimaschutzerfolge erklärt sich laut der Studie dabei vor allem durch die politische Gestaltung und den Kontext, in dem die CO2-Bepreisung umgesetzt wird (z.B. die klare Kommunikation und Ankündigung der Einführung sowie günstige Optionen zur Vermeidung von CO2). Wenig ausschlaggebend für den Umfang der Emissionsminderungen sind hingegen die internationalen Unterschiede beim CO2-Preisniveau sowie die Fragen, welche Sektoren unter das System fallen und ob die CO2-Bepreisung als Steuer oder als Emissionshandelssystem angelegt ist.

In Europa sind Schweden und Finnland Vorreiter in Sachen CO2-Bepreisung. Beide Länder haben bereits zu Beginn der 1990er Jahre CO2-Preise eingeführt und seitdem deutlich erhöht. Daher lohnt sich ein genauerer Blick auf die Effekte der CO2-Bepreisung dort.

Schweden erhebt die höchste CO2-Steuer in Europa

Schweden führte die CO2-Steuer 1991 als eines der ersten Länder der Welt ein. Damals betrug die Steuer 250 schwedische Kronen (rund 25 Euro) pro Tonne CO2. 2023 lag der Betrag bei 1.330 Skr (rund 122 Euro). Angewendet wird diese Steuer auf den Verbrauch fossiler Brennstoffe wie Erdgas, Erdöl und Kohle. Belegt werden damit neben der Industrie auch Bereiche der Landwirtschaft, des Verkehrs sowie Gebäude (also Heizung). Damit verfügt Schweden über eines der weltweit ältesten und stärksten CO2-Preissignale mit der größten sektoralen Abdeckung.

Eine 2019 veröffentlichte Arbeit zum Einfluss der schwedischen CO2-Steuer in Kombination mit einer höheren Mehrwertsteuer für Kraftstoffe betrachtet die Entwicklung der Emissionen im Transportsektor. Die Berechnungen decken den Zeitraum von der Einführung dieser Steuer im Jahr 1990 bis 2005 ab. Die Untersuchung endet 2005, weil in diesem Jahr das Europäische Emissionshandelssystem (EU ETS) eingeführt wurde. Daher ist ein Vergleich der Emissionsentwicklung mit einem CO2-Preis in Schweden und einer EU ohne so einen Preis ab 2005 nicht mehr möglich.

Die Berechnungen kommen zu dem Ergebnis, dass die schwedische CO2-Bepreisung die jährlichen Emissionen im Transportbereich um durchschnittlich elf Prozent reduziert hat. Im letzten Jahr des Untersuchungszeitraums waren die Emissionen des schwedischen Transportsektors 12,5 Prozent niedriger als in einer hypothetischen Situation des gleichen Jahres ohne CO2-Steuer und ohne den höheren Mehrwertsteuersatz für Kraftstoffe.

Finnland hat das älteste CO2-Bepreisungssystem weltweit

Die finnische CO2-Steuer gibt es sogar schon seit 1990 und ist tatsächlich die erste ihrer Art weltweit. Bepreist wurden hauptsächlich Emissionen des Verkehrsbereichs, aber auch aus dem Energiesektor zur Erzeugung von Wärme und Strom. Ausgehend von einem sehr niedrigen CO2-Preisniveau von 1,75 US-Dollar pro Tonne CO2 im Jahr 1990 liegt die CO2-Steuer heute bei fast 100 US-Dollar.

Eine empirische Arbeit zur finnischen CO2-Steuer betrachtet ebenfalls die Entwicklung der Emissionen im Transportsektor. Auch sie deckt den Zeitraum von der Einführung dieser Steuer im Jahr 1990 bis 2005 ab. Die Berechnungen zeigen, dass die finnische CO2-Steuer einen deutlichen Emissionsrückgang im Transportsektor nach sich zog: Bereits fünf Jahre nach ihrer Einführung waren die entsprechenden Emissionen im Vergleich zu einer Situation ohne die Steuer 16 Prozent geringer. Für das Jahr 2000 wird die Einsparung auf 25 Prozent geschätzt und für 2005 auf 31 Prozent.

Der europäische CO2-Preis wird erst jetzt richtig wirkmächtig

Die europäische CO2-Bepreisung im Rahmen des EU-ETS ist seit 2005 in Kraft, umfasst die Bereiche Energiewirtschaft, energieintensive Industrie und innereuropäischer Luftverkehr und damit etwa 40 Prozent aller europäischen Emissionen.

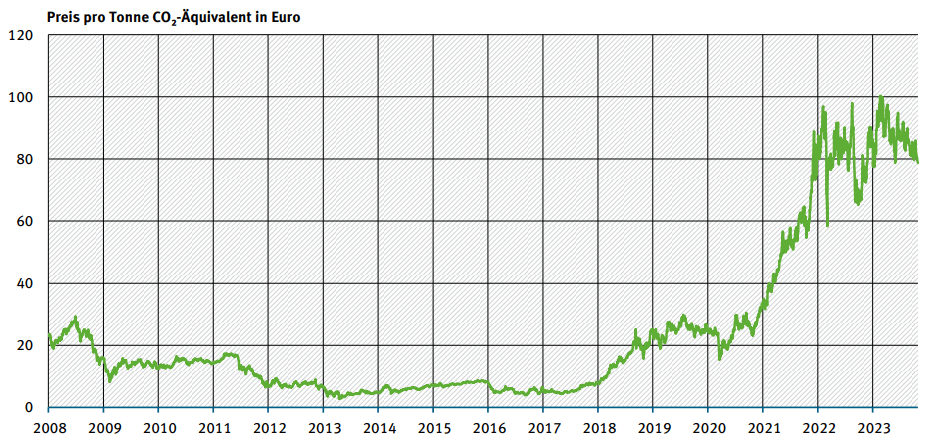

Lange Zeit betrug der europäische CO2-Preis deutlich weniger als 20 Euro pro Tonne, erst seit 2020 ist das Ambitionsniveau erheblich gestiegen und mit ihm auch der CO2-Preis: 2023 wurde erstmals die 100-Euro-Marke geknackt und aktuell liegt der Preis bei rund 80 Euro pro Tonne CO2 (s. Abbildung).

Quelle: Umweltbundesamt.

Zur Messung der Wirksamkeit des EU-ETS wertet die bereits angesprochene Analyse des MCC 13 empirische Studien aus.

Im Durchschnitt dieser Studien hat die Einführung des EU-ETS zu einer Emissionsminderung um 7,3 Prozent geführt.

Sara Holzmann und Dr. Thieß Petersen

Auch wenn dieser Effekt nicht von der Hand zu weisen ist, ist er doch kleiner als die Emissionssenkungen, die etwa durch die Emissionshandelssysteme in China erzielt worden sind. Trotz im Durchschnitt geringerer CO2-Preise in China finden die Forscher:innen eine Emissionsreduzierung um 13 Prozent. Grund für die unterschiedliche Wirksamkeit dürften vor allem die geringeren CO2-Vermeidungskosten in China sein, aber auch die unterschiedlichen politischen Rahmenbedingungen dürften eine Rolle spielen.

Tatsächlich sind die produktionsbedingten CO2-Emissionen der Unternehmen außerhalb des Energiesektors in Deutschland zwischen 2000 und 2019 kaum zurückgegangen. Mit der Verschärfung des EU-ETS in den letzten Jahren wurden nun aber die Weichen gestellt für die Erreichung des europäischen Klimaschutzziels 2030 – die Reduktion der Emissionen um 55 Prozent gegenüber 1990. Die nun deutlich höheren und perspektivisch steigenden CO2-Preise werden jedoch von unerwünschten Nebenwirkungen begleitet.

Nebeneffekte eines CO2-Preises auf Wirtschaft und Gesellschaft

Höhere CO2-Preise können die soziale Ungleichheit verschärfen, denn sie wirken regressiv. Für einkommensschwache Haushalte ist die Belastung durch höhere Preise für fossile Wärme und Kraftstoffe relativ zu ihrem verfügbaren Einkommen deutlich höher. Für sie kann der CO2-Preis einen spürbaren Kaufkraftverlust bedeuten, während wohlhabende Haushalte höhere Lebenshaltungskosten leichter verkraften können. Damit drohen gesellschaftliche Spannungen und eine Zunahme der sozialen Spaltung.

Auf Unternehmensseite können sich sektorale Härten für die Unternehmen und die dort beschäftigten Personen ergeben, zum Beispiel in Form von Einkommenseinbußen oder sogar Arbeitsplatzverlusten. Diese Auswirkungen betreffen vor allem Wirtschaftsbereiche mit einer hohen Kapitalintensität, weil ein hoher Kapitaleinsatz mit einem hohen Energieverbrauch einhergeht – was wiederum zu hohen Treibhausgasemissionen führt.

Wenn die Verbraucher:innen nicht bereit sind, die daraus resultierenden höheren Produktpreise zu zahlen, kommt es zu Betriebsschließungen und Entlassungen. Auch die Abwanderung von Unternehmen ins Ausland, wo keine oder geringe CO2-Preise fällig werden, ist zu befürchten. Um dieses sogenannte Carbon Leakage zu verhindern, versucht die EU durch einen Klimazoll (CBAM) auf importierte Waren faire Wettbewerbsbedingungen trotz unterschiedlich ambitionierter CO2-Preise sicherzustellen.

Ein für spürbare Emissionsreduzierungen hinreichend hoher CO2-Preis kann also daran scheitern, dass die politischen Entscheider:innen die negativen wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen fürchten. Es gibt jedoch Möglichkeiten, die sozialen Nebeneffekte durch die Rückerstattung der CO2-Preiseinnahmen abzumildern.

Sozial gestaffeltes Klimageld: Hohe Mehrbelastungen langfristig abfedern

In Deutschland wird der soziale Ausgleich der durch die CO2-Bepreisung entstehenden Mehrbelastungen unter dem Stichwort „Klimageld“ diskutiert. Dabei handelt es sich um einen Mechanismus zur Rückerstattung der CO2-Preiseinnahmen an die Bevölkerung – entweder pauschal an jede Bürgerin den gleichen Betrag oder sozial gestaffelt, etwa nach Einkommen.

Ein Klimageld kann die regressive Verteilungswirkung der CO2-Bepreisung umkehren und die Mehrbelastung einkommensschwacher Haushalte im Durchschnitt überkompensieren, weil diese weniger CO2-intensiv leben. Durch ein Klimageld erhalten sie dann im Durchschnitt mehr Geld zurück, als sie aufgrund des CO2-Preises zahlen müssen, und werden in Summe finanziell entlastet.

Jedoch sind hinsichtlich der Sichtbarkeit, Auszahlungssumme, Finanzierung und der konkreten Ausgestaltung eines Klimagelds noch viele Fragen offen, die für die soziale Ausgleichswirkung des Instruments von entscheidender Bedeutung sind. Um langfristig die regressive Verteilungswirkung des CO2-Preises beheben zu können, muss das Klimageld sozial gestaffelt werden. Ansonsten droht selbst mit diesem Ausgleichsmechanismus eine Verteilung von ökonomischem Wohlstand von unten nach oben. Grund dafür ist, dass wohlhabende Bürger:innen es vielfach leichter haben, auf klimaneutrale Alternativen umsteigen und in entsprechende Technologien zu investieren. Von steigenden CO2-Preisen sind sie daher mit der Zeit immer weniger betroffen.

Österreich ist schon einen Schritt weiter als Deutschland. Seit 2022 wird dort einmal jährlich ein sogenannter Klimabonus ausgezahlt, 2024 wird dieser mindestens 145 Euro betragen. Jede Bürgerin erhält diesen Pauschalbetrag, zusätzlich dazu gibt es einen Regionalbeitrag, dessen Höhe von der ÖPNV-Verfügbarkeit am Wohnsitz abhängt. Maximal kann eine Person dieses Jahr einen Klimabonus von 290 Euro ausgezahlt bekommen. Der Klimabonus wurde parallel mit dem CO2-Preis eingeführt, letzterer liegt in Österreich übrigens bei derzeit 30 Euro pro Tonne CO2 und ist damit 15 Euro geringer als in Deutschland.

Weitere Beiträge zum Thema auf unserem Blog:

CO2-Bepreisung: Strompreis senken statt Klimageld zahlen von Prof. Dr. Manuel Frondel, RWI Essen

Transformation: Der Blick auf CO2 allein genügt nicht von Dr. Dominik Stolzenburg, Technische Universität Wien

Der Nachhaltigkeitswandel als Jobmotor für die deutsche Wirtschaft von Fritz Putzhammer

Kommentare

Das ist natürlich völliger Quatsch was hier steht, denn wenn die grüne Energie billiger wäre, dann würden die Menschen sie von ganz allein wählen. Tatsächlich muss der Staat sie erzwingen, indem er konventionelle Energien verbietet oder künstlich verteuert. Das befeuert die Inflation und senkt den materiellen Lebensstandard. Schon heute hat Deutschland wegen des hohen Anteils der erneuerbaren Energien neben Dänemark die höchsten Stromkosten der Welt.

Und ob der Umweltnutzen überhaupt kommt, ist mehr als fraglich, wenn Europa allein handelt, wie es das mit seiner rabiaten Politik zur Zurückdrängung der Verbrennungsmotoren tut. Damit das hierzulande nicht mehr verbrannte Erdöl zu einer Entlastung der Atmosphäre führt, müsste es Europa auf seinem Territorium lagern und versiegeln – ein absurder und teurer Gedanke. Tatsächlich gibt Europa die nicht mehr gekauften Mengen für die Weltmärkte frei. Die Tanker liefern sie nun eben nach China und andere Länder, die sich nicht zur CO2-Einsparung verpflichtet haben. Wie sich empirisch zeigen lässt, gelangt dort ziemlich genau so viel mehr an CO2 in die Luft, wie wir einsparen. Wir ruinieren die deutsche Automobilindustrie, fördern unsere fernöstlichen Konkurrenten und helfen der Umwelt nicht einmal ein bisschen.

Europa handelt nicht allein, weil 191 Länder den Pariser Klimaschutzvertrag unterschrieben haben? Schön wäre es! Tatsächlich hat sich nur etwa ein Drittel dieser Länder (61) zu bindenden Einsparungen beim CO2 verpflichtet. Die anderen zwei Drittel haben applaudiert, dass das erste Drittel zugesagt hat, ihnen den Brennstoff zu überlassen. Die europäische Naivität ist nicht zu überbieten.