Sind die Bürger*innen die Motoren der Energiewende in Europa?

Der Einbezug der Bürger*innen in die Transformation des Energiesystems ist erklärtes politisches Ziel auf EU-Ebene. Eine Befragung von mehr als 10.000 EU-Bürger*innen im Rahmen des Projekts Energy Prospects hat ermittelt, in welchen Bereichen sich Menschen für die Energiewende engagieren und was getan werden könnte, um sie zu unterstützen.

Engagement für die Energiewende vor allem im privaten Bereich

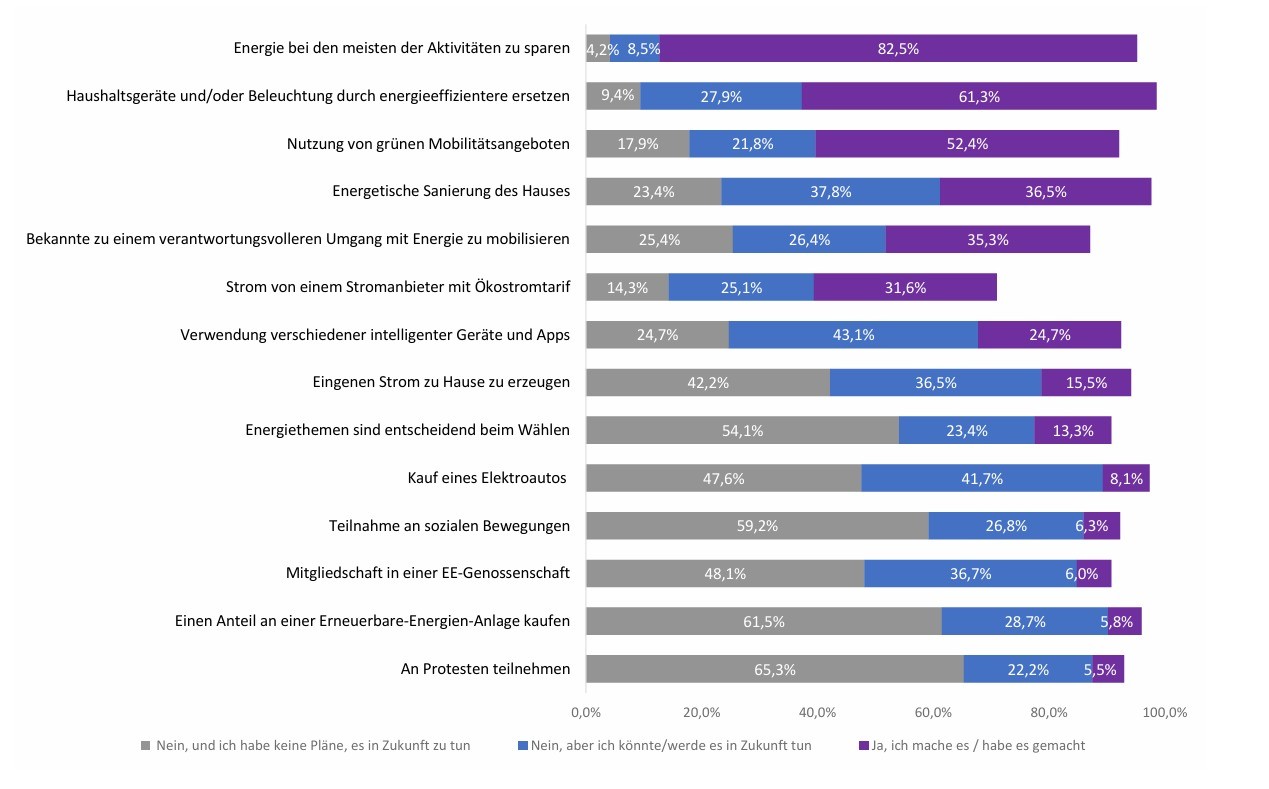

Gefragt danach, in welchen Bereichen sie ihr energiebezogenes Verhalten bereits geändert haben, werden von einem hohen Anteil der Befragten Aktivitäten im Privathaushalt aufgeführt, wie Energiesparen und der Austausch von Haushaltsgeräten und/oder Beleuchtung. Über die Hälfte gibt an, sich häufiger klimafreundlich zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln und weniger mit dem privaten Auto zu bewegen.

Was den Wechsel zu einem grünen Stromanbieter angeht oder die energetische Sanierung des Hauses, so sind es gut ein Drittel, die angeben, dies bereits zu tun und ein relativ hoher Anteil antwortet, sich dies in Zukunft vorstellen zu können.

Noch sehr gering ist der Anteil derjenigen, die bereits Strom zu Hause erzeugen oder ein Elektroauto gekauft haben – auch diese Aktivitäten sind aber insgesamt für gut die Hälfte der Befragten künftig denkbar. Die Gruppe der Befragten, die sich derzeit oder auch in Zukunft vorstellen können, sich politisch in entsprechenden Organisationen oder sozialen Bewegungen zu engagieren bzw. an Protesten in diesem Themenfeld zu beteiligen, ist mit knapp 30 bis maximal 40 Prozent sehr viel kleiner (s. Abbildung 1).

Hierzu passt auch die Einschätzung der Mehrheit der Befragten, dass sich die Rolle der Bürger*innen in der Energiewende auf Aktivitäten im privaten Bereich beschränkt. Dabei stimmt bedenklich, dass über die Hälfte angibt, dass sie sich in ihrem Handlungsspielraum durch unzureichende finanzielle Ressourcen eingeschränkt fühlen.

Mix aus nutzenbezogenen und altruistischen Motivationen

Die Motivation für energiebezogene Aktivitäten sind sehr gemischt: Über drei Viertel der Befragten äußern, dass sie darin eine Möglichkeit sehen, Geld zu sparen oder zu verdienen. Auch die Verfügbarkeit finanzieller Zuschüsse spielt für fast 60 Prozent eine große Rolle.

Auf der anderen Seite führen über die Hälfte der Befragten altruistische Motivationen auf wie den Wunsch, zum Gemeinwohl beizutragen, den eigenen CO2-Fußabdruck zu senken und der eigenen Verantwortung für den Klimawandel gerecht zu werden. Auch der Wunsch, unabhängiger von der öffentlichen Energieversorgung zu werden und Frustration aufgrund unzureichender Maßnahmen der Entscheidungsträger spielen für jeweils über 50 Prozent eine Rolle.

Politik und Wirtschaft erhalten ein schlechtes Zeugnis

Die energiebezogenen Leistungen von Institutionen und Organisationen werden europaweit von den Bürger*innen überwiegend kritisch gesehen. So bewertet nur eine Minderheit der Befragten die Arbeit des EU-Parlaments und der Europäischen Kommission (12 %), der lokalen Behörden (11 %) sowie der nationalen Regierungen und Parlamente (8 %) als positiv.

Aber auch das Engagement der Energieversorger und der Akteure aus Industrie und Wirtschaft wird als ungenügend angesehen. Sie alle sollten nach Meinung der Mehrheit der Befragten mehr für die Transformation des Energiesystems tun. Die Leistungen öffentlicher Medien, von NGOs und zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie Schulen und Universitäten wurden mit etwa 15 Prozent etwas häufiger positiv beurteilt. Hochschulen sowie Forschungseinrichtungen kommen von allen Akteuren am besten weg: Fast ein Viertel der Befragten beurteilt ihre Arbeit positiv.

Energiewende nicht auf dem richtigen Weg

Entprechend ist nur eine kleine Minderheit der Befragten (14 %) der Ansicht, dass die Energiewende auf dem richtigen Weg ist, während der Rest äußert, dass der Prozess in die falsche Richtung geht (31 %) oder dass die Energiewende trotz richtiger Richtung viel zu langsam voranschreitet (43 %). Sehr bedenklich ist, dass außerdem über zwei Drittel der Meinung sind, dass die Ansichten und Ideen von Bürger*innen in der Energiewende nicht ernst genommen werden.

Weiterhin ist nur knapp die Hälfte der Befragten der Meinung, dass die meisten Menschen in Europa gut darüber informiert sind, was sie tun können, um zur Energiewende beizutragen.

Diese Ergebnisse zeigen, dass mehr getan werden sollte, um die Bürger*innen über die Möglichkeiten, sich an der Energiewende zu beteiligen sowie die Vorteile, die sich daraus ergeben können, zu informieren.

Prof. Dr. Martina Schäfer, Dr. Ariane Debourdeau

Mehr Förderung und weniger Bürokratie als Erfolgsfaktoren für mehr Engagement

Den Befragten zufolge hätten die folgenden politischen Maßnahmen den deutlichsten positiven Effekt auf das bürgerschaftliche Engagement für die Energiewende in Europa:

- Bezahlbarkeit: spezifische Maßnahmen zur Unterstützung der Menschen, die von Energiearmut betroffen sind und politische Priorität für den Zugang aller Menschen zu bezahlbarer nachhaltiger Energie

- Beteiligung: klare Bekenntnisse der EU und nationaler politischer Institutionen zur Einbindung der Bürger*innen in die Energiewende

- Aufklärung: Aufklärungs- und Informationskampagnen, um den Bedenken und Vorurteilen hinsichtlich der wahrgenommenen Auswirkungen und Kosten der Energiewende zu begegnen

- Förderung: Zugang zu Zuschüssen, Darlehen, Subventionen und andere Markteingriffe, die den Umstieg auf erneuerbare Energien unterstützen

- weniger Bürokratie: vereinfachte Genehmigungsverfahren für Projekte im Bereich erneuerbare Energien. Klärung des rechtlichen Status von Prosumern, Energiegemeinschaften und Peer-to-Peer-Handel in allen europäischen Staaten.

Seitens der Wissenschaft schließen wir uns diesen Einschätzungen weitgehend an. Es ist von hoher Wichtigkeit, dass politische Maßnahmen zur Förderung der Energiewende sozial abgefedert werden und Energiearmut gezielt entgegengewirkt wird. Um der derzeitig zu beobachtenden Polarisierung des öffentlichen Diskurses zur Energiewende zu begegnen, sind noch gezieltere Informationen notwendig und vor allem Möglichkeiten des Einbezugs in die Gestaltung der Energiewende.

Veränderungen durch Minderheiten angeschoben

Allerdings zeigt die Befragung auch, dass eine aktivere Beteiligung wahrscheinlich nur von ca. einem Viertel der erwachsenen Bürger*innen zu erwarten ist. Dies ist keine vernachlässigbare Größe, sondern birgt viel Potenzial. So wurden auch in der Vergangenheit größere Veränderungsprozesse – wie das Frauenwahlrecht oder der Ausstieg aus der Atomenergie – zunächst von gesellschaftlichen Minderheiten vorangebracht.

Generell sollte es denjenigen, die sich engagieren wollen, möglichst leicht gemacht werden – weniger Bürokratie, die Klärung rechtlicher Fragen und der Zugang zu entsprechender finanzieller Förderung sind hier wichtige Bausteine. Wichtig erscheint es auch, dass die Regelungen innerhalb Europas vereinheitlicht werden und die Potenziale ausgeschöpft werden, voneinander zu lernen.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier und hier .

Weitere Beiträge zum Thema auf unserem Blog:

Wie eine Kohleregion durch Kulturarbeit grün wurde von Dr. Julia Plessing, Deutsch-Französisches Zukunftswerk

Energetische Vor-Ort-Versorgung: Die Energiewende aus Bürgerhand voranbringen von Arne Surmann und Kolleg:innen, Fraunhofer-Institute

Die Kommunen als Umsetzer der Energiewende – Förderprogramme und Leitfäden von Leona Freiberger, FfE München

Kommentar verfassen