Mehr als Müll: Warum Plastik auch zu Klimawandel und Artenverlust beiträgt

Im Winter 2024 konnten die Verhandlungen zu einem globalen UNEP-Plastikabkommen zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung durch Kunststoffe vorerst nicht abgeschlossen werden. Ein wesentlicher Verhandlungspunkt, in welchem keine Einigung erzielt werden konnte, war die Begrenzung der Plastikproduktion.

Die Herstellung von Plastik ist nach der Verwendung als Brenn- und Treibstoff die zweitwichtigste Nutzung von Erdöl. Verständlich ist daher, dass insbesondere die erdölfördernden Staaten wenig Interesse an einer Begrenzung der Produktion haben, sondern den Fokus auf Abfallmanagement und Recycling legen möchten. Jedoch stellen immer größere Müllmengen, die bei steigender Plastikproduktion zwangsläufig entstehen, das Abfallmanagement vor immer größere Herausforderungen, gleichbedeutend mit einer weiter steigenden Freisetzung von Plastik in die Umwelt.

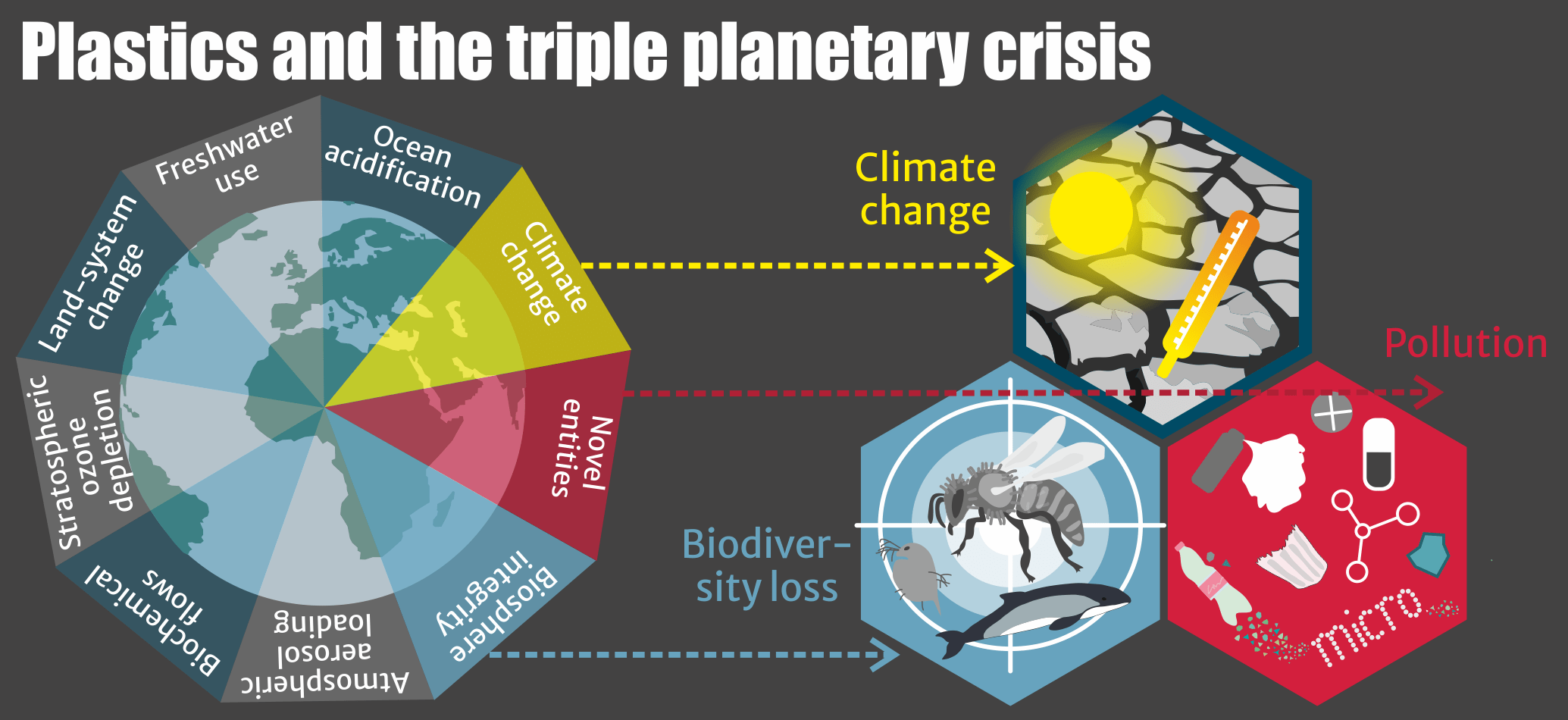

Plastik und die drei planetaren Krisen

Die drei planetaren Krisen sind eng miteinander verknüpfte globale Umweltherausforderungen:

- Die Klimakrise: Auswirkungen wie häufigere und intensivere Extremwetterereignisse, steigender Meeresspiegel, schmelzende Gletscher und Veränderungen der Ökosysteme.

- Die Verschmutzungskrise: Chemikalien und Plastik verschmutzen Böden, Gewässer, Lebewesen und die Luft.

- Die Biodiversitätskrise: Das Aussterben von Tier- und Pflanzenarten, vorangetrieben durch den Wandel von Lebensräumen durch Klimawandel und Verschmutzung.

Plastik ist insgesamt ein weithin sichtbarer, aber auch durch abgegebene Chemikalien unsichtbarer Hauptfaktor in der Verschmutzungskrise. Die Herstellung und Entsorgung von Plastik verschärft jedoch auch den Klimawandel, beispielsweise durch die Emission von Treibhausgasen während der Herstellung. Ebenso trägt Plastik zum Verlust der Artenvielfalt bei, zum Beispiel durch die Freisetzung von toxischen Chemikalien. Eine reine Fokussierung auf das Müllproblem greift also zu kurz.

Plastik und der Klimawandel

Die Produktion von Plastik wächst seit Jahrzehnten stärker als das globale Bruttosozialprodukt. Sowohl die Herstellung als auch die Entsorgung von Plastik sind mit erheblichen Treibhausgasemissionen verbunden. Von der Rohstoffgewinnung über die Verarbeitung bis zur weit verbreiteten Verbrennung am Lebensende entstehen große Mengen an Treibhausgasen – etwa so viel wie durch den Luftverkehr, jeweils etwa 5 Prozent der globalen Gesamtemissionen.

Auch viele Recyclingprozesse sind sehr energieaufwändig und damit klimaschädlich, wenn die Energiegewinnung aus fossilen Energieträgern erfolgt. In Business-as-usual-Szenarios steigt die Plastikproduktion weiter an – und damit auch der Beitrag zum Klimawandel.

Risiko für Ökosysteme und die Humangesundheit

Gelangt Plastik in die Umwelt, kann es vielfältige Auswirkungen auf Organismen und Ökosysteme haben.

Direkte Auswirkungen: Tiere verwechseln Plastik mit Nahrung oder verfangen sich darin, was zu Verletzungen oder Tod führen kann. Durch den Gebrauch von Plastikgegenständen beeinflusst es die menschliche Gesundheit.

Indirekte Auswirkungen: Durch freigesetzte Chemikalien, die aus dem Plastik in die Umwelt gelangen und toxische Wirkungen auf Organismen haben, können Lebensräume nachhaltig geschädigt werden.

Dabei beeinträchtigt Plastik Ökosysteme weltweit, denn es wird global transportiert und wurde auch in Regionen nachgewiesen, in denen keine Menschen leben oder in denen wenig Plastik benutzt wird. Durch das Vorhandensein in Produkten und das Vorkommen in der Umwelt beeinflusst es zudem die menschliche Gesundheit.

Kreislaufwirtschaft: Herausforderung der plastik-assoziierten Chemikalien

Plastik und der daraus entstehende Müll bestehen nicht nur aus Polymeren, den Grundbestandteilen der Kunststoffe. Erst verschiedene Zusatzstoffe, sogenannte Additive, verleihen dem Plastik die gewünschten Eigenschaften: Weichmacher sorgen für Flexibilität, Flammschutzmittel erhöhen die Feuerbeständigkeit, Stabilisatoren erhöhen die Haltbarkeit und Farbstoffe verleihen die gewünschte Farbe.

Zusätzlich zu diesen Additiven können noch zahlreiche andere Chemikalien enthalten sein, beispielsweise Verunreinigungen oder Prozesshilfsmittel. Insgesamt handelt es sich um Tausende möglicherweise enthaltene Substanzen. Welche und wie viele plastik-assoziierte Chemikalien in den jeweiligen Produkten enthalten sind, ist in vielen Fällen sowohl Anwendern als auch Recyclern unbekannt. Teilweise kennen auch Produzenten aufgrund der globalen Lieferketten für Plastikpellets nicht die exakte Zusammensetzung. Dies stellt eine Herausforderung für das Recycling und damit auch für eine Kreislaufwirtschaft dar.

PBT-Kriterien von hoher Relevanz

Bereits während der Gebrauchsphase, aber auch wenn Plastikmüll in die Umwelt gelangt, werden diese plastik-assoziierten Chemikalien zu einem weiteren Problem. Viele Zusatzstoffe sind nicht fest in die Polymermatrix eingebunden, sondern können im Laufe der Zeit freigesetzt werden. Bekannte Beispiele sind Phthalate, die hormonell wirksam sein können sowie bromierte Flammschutzmittel, die als persistente organische Schadstoffe gelten.

Diese Chemikalien sind langlebig (persistent), reichern sich in der Umwelt und in Organismen an (bioakkumulativ) und können toxische Effekte hervorrufen (toxisch). Diese sogenannten PBT-Kriterien sind von hoher Relevanz in der europäischen Chemikaliengesetzgebung REACH. Das Forschungsprojekt P-LEACH untersucht die Auslaugung von Chemikalien aus Plastik. Die Ergebnisse verdeutlichen nicht nur die enorme chemische Komplexität von Kunststoffen, sondern auch die Grenzen bestehender Bewertungsmethoden. Diese sind in vielen Fällen nicht in der Lage, die potenziellen Gefahren durch plastik-assoziierte Chemikalien ausreichend vorherzusagen. Im P-LEACH Projekt wurden daher neue chemisch-analytische und bioanalytische Methoden entwickelt, um das Vorkommen und mögliche Auswirkungen von plastik-assoziierten Chemikalien besser bestimmen zu können.

Verantwortungsvoller Umgang nötig

Wirksame Lösungen erfordern nicht nur ein verbessertes Abfallmanagement und Recycling als Basisbestandteile einer Kreislaufwirtschaft, sondern auch eine Begrenzung der Kunststoffproduktion sowie mehr Transparenz und Vereinfachung der Komplexität bei den Inhaltsstoffen. Es braucht langfristiges und globales Denken, nachhaltige Innovationen, Bildung und Verhaltensänderungen bei der Nutzung von Plastik. Und eine bewusste Entscheidung für einen verantwortungsvollen Umgang mit diesem vielseitigen, aber problematischen Material.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Weitere Beiträge zum Thema auf unserem Blog:

Wie öffentliche Debatten verantwortungsvolles Verhalten in Märkten beeinflussen können von Prof. Dr. Björn Bartling, Universität Zürich

Recycling: Einsatz von Sekundärrohstoffen in der Praxis von Dr.-Ing. Ulrike Lange, VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH

Was Biokunststoffe zu einer zukunftsfähigen Kreislaufwirtschaft beitragen können von Dr. Lisa Mundzeck, Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe

Kommentare

[…] https://transforming-economies.de/mehr-als-muell-warum-plastik-auch-zu-klimawandel-und-artenverlust-… […]