Verdammt, wo bleibt der Fortschritt?!

Wenn es um die langfristigen Aussichten für die Wirtschaftsentwicklung geht, haben sich Ökonomen angewöhnt, düstere Panoramen zu zeichnen. Alternde, schrumpfende Bevölkerungen werden nicht viel mehr als Stagnation hinbekommen. Innovationen werden rar, der technische Fortschritt kommt zum Erliegen, der Wohlstand bröckelt. Gute Nacht, Menschheit!

Tatsächlich vermelden die Statistiker seit Jahren, dass der Wachstumspfad immer flacher verläuft. Zuerst schwächten sich die Zuwächse in den reichen Ländern ab, dann auch in den Schwellenländern. Woher diese gemessenen Rückgänge rühren, ist umstritten. Einige Ökonomen, wie Robert Gordon, unken, alles wirklich Nützliche sei schon erfunden worden (was ist schon ein iPhone gegen lebensrettendes Penicillin?). Andere verweisen auf die Digitalisierung und daraus resultierende Messfehler (viele digitale Produkte, die Nutzung einer Suchmaschine etwa, haben enormen Wert, aber keinen Preis, der sich in Geld ausdrücken ließe).

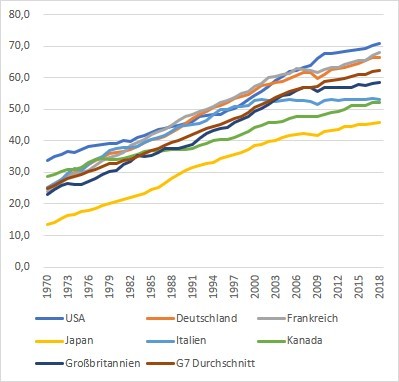

In der Debatte geht leicht unter, dass der Fortschritt keineswegs zum Stillstand gekommen ist. Pro Arbeitsstunde steigt der Output in Deutschland, Frankreich, den USA, Kanada und sogar in Japan weiter an. Das gilt allerdings nicht für alle G7-Staaten: In Italien knickt die Kurve mit dem Euro-Beitritt 1999 ab, in Großbritannien mit dem Crash von 2008 (siehe Grafik) – Volkswirtschaften im Zustand des Flatlining. Aber in den übrigen Ländern gilt: Der Fortschritt geht weiter. Ist der verbreitete Produktivitätspessimismus also schlicht übertrieben? Ich vermute, ja.

Argument 1: Wenig ist besser als nichts

Wir unterschätzen allmähliche Verbesserungen systematisch. Menschen nehmen viele kleine Steigerungen ihres Lebensstandards kaum wahr. Dabei produzieren all die inkrementellen Fortschritte, die sich über lange Zeiträume einstellen, in der Summe stattliche Resultate. So ist die Wirtschaftsleistung pro Kopf zwischen 1990 und 2018 um rund 50 Prozent gestiegen, in Deutschland genauso wie in den USA. Selbst im rasch alternden Japan, das als sieche Volkswirtschaft gilt, hat die Wirtschaftskraft pro Einwohner im selben Zeitraum um insgesamt 29 Prozent zugelegt. Klar, solche Durchschnittszahlen sagen noch nichts über die Verteilung der Einkommen oder die Entwicklung von Arbeitszeiten und Erwerbsbeteiligung aus. Aber von Stillstand kann wahrlich keine Rede sein.

Stagnierende Bevölkerungen kommen mit niedrigen Wachstumsraten aus. Eine schrumpfende Nation kann, rein rechnerisch, sogar bei Nullwachstum steigende Pro-Kopf-Einkommen verbuchen, also steigende Wohlstandszuwächse. Ich vermute aber, dass wir am Beginn einer Ära rascher Produktivitätsfortschritte stehen. Und der Anstoß dafür könnte von der demographischen Entwicklung ausgehen.

Argument 2: Demographie und De-Globalisierung sorgen für Schubumkehr

Seit der Jahrtausendwende erlebte die Weltwirtschaft infolge der Globalisierung einen gigantischen Angebotsschock. Nach und nach wurden viele hundert Millionen Arbeitskräfte weltweit in die globalen Arbeitsmärkte integriert. Unternehmen gingen entsprechend verschwenderisch mit Arbeitskraft um – bei geringen Anreizen, in arbeitssparenden technischen Fortschritt zu investieren. Das Resultat ist der gemessene abgeschwächte Produktivitätsfortschritt.

Doch nun ändern sich die Bedingungen. Die Globalisierung wird ein stückweit zurückgedreht; Protektionismus und geopolitische Unsicherheit lockern grenzüberschreitende Wertschöpfungsketten. Dazu kommt die Demographie: In immer mehr Ländern werden Arbeitskräfte knapp. In diesem Jahrzehnt wird in vielen westlichen Ländern, und auch in China, die Zahl der Menschen im voll arbeitsfähigen Alter beginnen zu schrumpfen. Arbeitskräfteknappheit wird zum gesellschaftlichen Dauerzustand. Und es wäre sehr überraschend, wenn Unternehmen nicht alles daransetzten, die Produktivität der verbleibenden Beschäftigten deutlich zu erhöhen. Schließlich sind die Technologien dafür vorhanden: Robotik und Künstliche Intelligenz. Investitionen sind dank niedriger Zinsen leicht finanzierbar. All das verspricht arbeitssparenden technischen Fortschritt – und entsprechend raschere Zuwächse der Stundenproduktivität als in der jüngeren Vergangenheit.

Die Krise nach 2008 als Übergangsphänomen

In den vergangenen Jahren herrschten auf den Arbeitsmärkten Europas und Nordamerikas noch gegenteilige Voraussetzungen. Infolge der Finanzkrise gab es viele Unter- und Unbeschäftigte. Nach der Rezession von 2008/09 sieht man ein leichtes Abflachen der Kurven. Die Lohnentwicklung blieb bescheiden. Dies ging in vielen westlichen Ländern einher mit einem kräftigen Beschäftigungsaufbau. Wachstum entstand vor allem dadurch, dass mehr Menschen beschäftigt wurden und die Zahl der gearbeiteten Stunden stieg, eher nicht durch höhere Produktivität. Während Arbeitslose allmählich wieder in Jobs kamen, wurde das Wirtschaftswachstum vor allem durch mehr Arbeitseinsatz angetrieben. Die Stundenproduktivität stieg entsprechend langsamer. Besonders ausgeprägt ist dieser Effekt in Großbritannien, wo das Produktivitätswachstum quasi zum Erliegen gekommen ist.

Doch diese Übergangsphase ist vorbei. Die Arbeitslosigkeit ist vielerorts auf historischen Tiefständen und wird vermutlich dort verharren. Arbeitskräfte sind strukturell knapp und werden es bleiben, nicht nur in Deutschland, sondern auch in jenen europäischen Ländern, aus denen seit 2010 Millionen von Zuwanderern zu uns kamen. Die demographische Entwicklung wird das Arbeitsangebot verknappen. Unternehmen werden darauf reagieren, indem sie versuchen, menschliche Schaffenskraft durch moderne Technologien zu ersetzen und zu ergänzen.

Was es braucht: offene Märkte, flexible Konjunkturpolitik

Allerdings gibt es keinen Automatismus: Arbeitskräfteknappheit führt nicht automatisch zu einer Produktivitätsrevolution, wie die sich abflachenden Produktivitätskurven Japans und Italiens zeigen. Damit sich demographische Knappheiten in technischen Fortschritt übersetzen können, braucht es vor allem zwei Voraussetzungen: erstens flexible, offene Produkt- und Arbeitsmärkte, zweitens ein vernünftiges makroökonomisches Nachfragemanagement (ohne Absatzchancen wird nicht investiert) bei moderaten Staatsschulden (hohe Schuldenstände bremsen das Wachstum und schränken die Möglichkeiten der Konjunkturpolitik ein). All das gibt es in Japan nicht: Es handelt sich um eine rasch alternde, ziemlich geschlossene Volkswirtschaft, praktisch ohne Zuwanderung, mit exorbitanten Staatsschulden. Auch auf Italien lasten hohe Schulden; erschwerend kommt ein jahrzehntelanger Reformstau hinzu.

Deutschland und die EU insgesamt stehen deutlich besser da. Wir sind offene Volkswirtschaften mit relativ moderaten Schulden (jedenfalls in Deutschland und Nordeuropa). Was fehlt, ist ein ausgewachsenes Instrumentarium zur dauerhaften Stabilisierung der Eurozone. Aber daran lässt sich arbeiten.

Kommentar verfassen